Die Steuerveranlagungsbehörde macht eine Stichprobe:

Sie prüft die Vermögensveränderung gegenüber der letzten Veranlagung (eine IT-basierte Routinearbeit) und stellt fest, dass das Nettovermögen um 300’000 CHF zugenommen hat, kann sich aber nicht erklären, woher die Zunahme kommt. Kein aussergewöhnlicher Zugang aus Kapitalabfindung, Erbschaft oder Schenkung, keine Wertpapierkurs-, Grundstück- oder Lotteriegewinne. Der Steuerexperte nimmt mit dem Steuerpflichtigen Kontakt auf und gibt ihm Gelegenheit, die Herkunft für den Nettovermögenszugang von 300’000 CHF zu erhellen. So die Praxis heute.

Und nun ein Schritt in die Zukunft, ins Steuerjahr 2025, nach Einführung AIA (Automatischer-Informationsaustausch) Etappe 1 für Ausländer und AIA Etappe 2 für Inländer. 2025 erhält die Veranlagungsbehörde alle Steuerfaktoren aus dem AIA. Unnütz, den Steuerpflichtigen auch noch eine Steuererklärung machen zu lassen. Genauso überflüssig – ein Veranlagungsexperte – ausser bei unplausiblen „verdächtigen“ Datenkonstellationen. In solchen Fällen hat er zukünftig die Möglichkeit, alle über AIA zufliessenden Daten eingehend zu prüfen auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität. Es übermitteln folgende Datenquellen (Schnittstellen):(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Und nun ein Schritt in die Zukunft, ins Steuerjahr 2025, nach Einführung AIA (Automatischer-Informationsaustausch) Etappe 1 für Ausländer und AIA Etappe 2 für Inländer. 2025 erhält die Veranlagungsbehörde alle Steuerfaktoren aus dem AIA. Unnütz, den Steuerpflichtigen auch noch eine Steuererklärung machen zu lassen. Genauso überflüssig – ein Veranlagungsexperte – ausser bei unplausiblen „verdächtigen“ Datenkonstellationen. In solchen Fällen hat er zukünftig die Möglichkeit, alle über AIA zufliessenden Daten eingehend zu prüfen auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität. Es übermitteln folgende Datenquellen (Schnittstellen):(Klicken Sie zum Weiterlesen)

- der Arbeitgeber: Erwerbseinkommen, Spesenvergütungen (erfolgt in einer Vielzahl von Kantonen schon heute)

- die Pensionskasse: Altersrente, Kinderrente, Witwenrente u.a. (erfolgt teilweise schon heute)

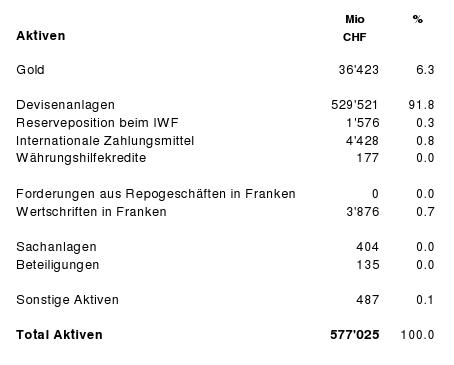

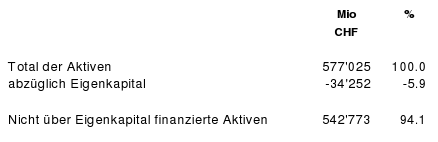

- die inländischen und ausländischen Finanzinstitute: Depotauszüge mit Finanzvermögen bzw. Kontokorrente, Spareinlagen, Finanzanlagen zu Kurswerten (per Ende Steuerjahr), Vermögenserträge und Kapitalgewinne, Kursgewinne (der Steuerperiode), Hypothekaranlagen (per Ende Steuerjahr) und Hypothekarzinsen (der Steuerperiode), alle aussergewöhnlichen Finanztransaktionen (der Steuerperiode). Versicherungsinstitute melden alle abgeschlossenen Versicherungsverträge (per Ende Steuerjahr) sowie die ausbezalten Renten (der Steuerperiode)

- das Grundstückamt: Liegenschaften (per Ende Steuerjahr) und Ertrag aus Liegenschaften bzw. Eigenmietwert (der Steuerperiode), belehnte und unbelehte Schuldbriefe (per Ende Steuerjahr)

- das Sozialamt: Erwerbsunterbruch, Arbeitslosenentschädigung, Ersatzeinkommen wie AHV und Invalidenrente, EO (Militär-, Schutz- und Zivieldienst)

- die Einwohnerkontrolle: Wohnort, Zivilstand, Kinder

- der Krankenkassenverband: Arzt- und Spitalkosten, Krankenkassenprämien

Ergänzend fliessen über das Steuer-Inkassobüro alle Informationen über bezahlte und ausstehende Steuern.

Der „double check“ führt zu keinen neuen Erkenntnissen. Der Nettovermögenszugang von 300’000 CHF bleibt „out of the blue“, unerklärbar. Auch die Berechnung des Privatverbrauchs – nach Einführung des Bargeldverbots ein Leichtes für die Steuerverwaltung – hilft nicht weiter.

Rodolfo Buletti aus Magliaso erhält die von der IT-Abteilung der Veranlagungsbehörde erstellte Vermögensnachweisberechnung mit der Aufforderung, innerhalb der nächsten 20 Tagen nachzuweisen, woher der differenzberechnete Vermögenszugang von 300’000 CHF komme. Andernfalls würden diese 300’000 CHF als steuerpflichtiges Einkommen aufgerechnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Es ist nun an ihm, den Sachverhalt zu klären, er hat die Beweispflicht, und nicht mehr die Veranlagungsbehörde, und dafür 20 Tage Zeit.

Rodolfo Buletti, heute mit Steuererklärung im Gespräch mit der Veranlagungsbehörde, morgen ohne Steuererklärung ein ertapptes Steuersubjekt in Beweispflicht: er wird es nicht einfach haben, wenig spricht für ihn. Ein Bürger Glasklar. Wie kam es dazu?

AIA Etappe 1 – der Abschied vom Bankgeheimnis für Ausländer mit Schweizer Bankkonten

Der Steuerstreit mit dem Ausland ist entschieden.(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Der AIA (Etappe 1) soll gewährleisten, dass das Finanzvermögen, das Steuerpflichtige im Ausland anlegen (Ausländer in der Schweiz und Schweizer im Ausland) nach nationalem Steuerrecht besteuert wird. Dazu müssen die einheimischen Banken (von Steuerpflichtigen, die Finanzvermögen im Ausland haben) folgende Daten übermitteln:(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Der mit dem AIA verbundene Verwaltungsaufwand wird – wenn einmal alle OECD Staaten mitmachen – gewaltig sein. So sind die Schweizer Finanzinstitute verpflichtet abzuklären, in welchen Ländern ihre Inhaber von Bankkonten steuerlich Domizil haben (gestützt auf Selbstauskünfte). Betroffen sind Privatpersonen, Firmen, Stiftungen. Die Banken liefern die Daten an die nationalen Steuerbehörden, welche diese automatisch an die Herkunftsländer (Steuerdomizile) der Steuerpflichtigen weiterleiten. Wie die Schweizerische Bankiervereinigung bestätigt, werden die Daten ab dem 1.1.2017 erhoben und 2018 grenzüberschreitend ausgetauscht. Frühere Daten werden nicht automatisch ausgetauscht.(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Es darf vermutet werden, dass der eine oder andere Schweizer noch böse Überraschungen erleben wird

Der AIA soll das Aufdecken von Steuerhinterziehung erleichtern (bzw. die Steuerhinterziehung erschweren), besser noch Anreiz dafür sein, im Ausland angelegtes Geldvermögen im Inland zu deklarieren. Noch nicht alle haben es gemerkt: Dies betrifft natürlich auch Schweizer Steuerpflichtige mit Finanzvermögen im Ausland! Der Bundesrat wollte, dass die einheimischen Steuerbehörden (die Steuerverwaltung der Kantone) die aus dem Ausland erhaltenen Daten weiterverwenden dürfen, was für die Linke ohnehin selbstverständlich war (die Informationen fliessen vom Ausland an die eidgenössiche Steuerverwaltung, welche diese an die kantonale Steuerverwaltung weiterleitet).

Wer als in der Schweiz Steuerpflichtiger unversteuertes Vermögen im Ausland besitzt, tut gut daran, seine Vermögensverhältnisse noch in diesem Jahr zu bereinigen.(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Bei der breiten Bevölkerung findet der AIA (Etappe 1) grundsätzlich Zustimmung, solange jedenfalls, als das Bankgeheimnis für Schweizer Bürger nicht zur Disposition steht. Doch das ist vermutlich nur eine Frage der Zeit.

Der politische Druck auf das inländische Bankgeheimnis wird zunehmen

Die nächste Etappe 2 führt dazu, die erprobten Prozesse der Erfassung und -übermittlung von Finanzdaten auch auf inländische Bankkunden auszudehnen. Linke Parteien meinen schon heute, es könne doch nicht sein, dass für inländische Steuerpflichtige andere Kriterien gelten sollen als für ausländische. Die Steuergerechtigkeit sei nicht teilbar. Wer ehrlich deklariere, habe nichts zu befürchten. Auf reiche Steuerhinterzieher dürfe man keine Rücksicht nehmen. Im Gegenteil: es sei eine willkommene Gelegenheit, mit diesen Mehrsteuern die zunehmenden Staatsaufgaben zu finanzieren und die Steuerbelastung für den Mittelstand zu reduzieren. Rational könne man sich dieser Auffassung nicht verschliessen. Steuerhinterziehung sei kein Kavaliersdelikt, die fehlbaren Steuerpflichtigen seien zur Rechenschaft zu ziehen. Doch, wenn dem so ist, fliessen auch die Daten von unbescholtenen Steuerzahlern (der Mehrheit aller Steuerzahler) ebenso hin und her, eine riesige Datenmenge, die es prozessorientiert zu verwalten gilt, ein Bündel letztlich privater Transaktionen unter einer Nummer, Bürger Glas Klar, Steuer-Identifikationsnummer x’xxx’xxx. Vorschläge gehen dahin, die bestehende AHV-Nummer zu verwenden. Und über diese Nummer laufen dann alle Daten, aus allen Quellen, über alle Lebensbereiche, von der Geburt bis zum Tod, pausenlos und dauerhaft.

Bürger Glas Klar

Kommen diese Daten zusammen mit den Daten zum Konsumverhalten, gibt es kein Halten mehr. Denn für Bürger Glas Klar interessieren sich auch andere Behörden. Der Staat kontrolliert, wer über die Grenze einkaufen geht, der Krankenkassenverband, wie er sich ernährt (Junkfood, Alkohol), das Sozialamt, wo er sich aufhält. Sicherheitsprüfungen, Baugesuche, was auch immer, der Griff zum digitalen Dossier ist der erste Schritt für alle Belange. Ein schreckliche Vision.

Was an Daten vorliegt, wird gehackt, gestohlen und verkauft. Nicht vergessen, wir leben in einer Zeit, wo deutsche Behörden mit Datendieben höchst offiziell Verkaufsverhandlungen führen!(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Bürger Glas Klar wehrt sich, wehrt sich nicht, wehrt sich …

Nicht aus Überzeugung, aus purer Not hat die Schweiz das Bankgeheimnis für ausländische Bankkunden fallen gelassen. Es besteht das grosse Risiko, dass es dabei nicht bleiben wird. Es ist hier nicht der Ort, um über Vor- und Nachteile der Weissgeldstrategie zu diskutieren oder über alternative Anlageformen zur Steueroptimierung. Es geht hier um den Schutz der Privatspähre.

AIA Etappe 2 würden wir nicht aus äusserem Druck einführen, sondern aus innerem Pressing, aus politischen Motiven, die unkritisch betrachtet erst noch überzeugen können: Steuerehrlichkeit, Steuer- und Prozessgleichheit, Fairness.(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Doch was ethisch vorgeschoben wird, hat auch etwas zu tun mit Missgunst, Neid, Rechthaberei, Kontrollgläubigkeit, Unfreiheit. Was technisch möglich ist, muss nicht auch richtig sein. Dem Überwachungsstaat sind Grenzen zu setzen, der Bürger ist vom Staat zu schützen, nicht umgekehrt.

Unsere Vorfahren haben für die Freiheit gekämpft – wir kämpfen nicht mehr, wir lassen es geschehen. Nicht Feinde – Nachbarn, Bekannte, Schweizer Bürger mit hohen moralischen Ansprüchen rufen heute nach staatlichen Überwachungs- und Kontrollmechanismen, die unsere Individualität massiv einschränken. Ohne Widerstand wird uns diese Entwicklung überrollen, nach und nach, auf dem administrativen Weg, schleichend und im Verborgenen. Stoppt diesen Unsinn an der Wurzel, stärkt den Datenschützer.

Die allgegenwärtige Überwachung durch Kameras auf öffentlichem Grund kommt noch hinzu, und das selbst errichtete „Internet der Dinge“ auf privatem Grund ebenso. Demnächst

25.02.2016/Renzo Zbinden