Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Eine Erkenntnis, auf die man stolz sein könnte. Nur sollte man noch wissen, wie dieses Vermögen verteilt ist. Doch alle schauen weg, wollen es weder wahrnehmen noch kommentieren.

10 Prozent der Bevölkerung besitzen 90 Prozent des Vermögens

Zweimal lesen schadet nicht. Ist dem so, besitzen 90% der Bevölkerung wenig bis gar nichts. Verhältnisse wie im Mittelalter, wo Kaiser, Könige, Fürsten und Herzöge über Untertanen herrschten. Sowas vermutet man heute noch in Russland mit seinen Oligarchen rund um Wladimir Putin oder in China mit Xi Jinping und seinen Parteibonzen. Oder dann wieder in den Emiraten. Wie auch immer, eine solche Vermögenspyramide kann nicht stimmen, muss falsch sein. Das Schweizer Volk würde es nicht dulden, denkt man.

Nebulöse Basisdaten zum Verwischen

Woher kommen die Daten zur Berechnung der Vermögensverteilung? Vermutlich vom Bundesamt für Statistik. Denn statistische Zahlen zum Wohlstand der Schweizer Bevölkerung haben erste Priorität, sie seien sozusagen von nationaler Bedeutung. Sollte man meinen. Sind sie aber nicht, was eigentlich schwer verständlich bis unverschämt ist. Wenn man bedenkt, was alles erhoben wird!

Auf nationaler Ebene liegen keine Daten zum Vermögen der natürlichen Personen vor (Haushalte). Einzig die Eidg. Steuerverwaltung ist in der Lage, eine nationale Vermögensstatistik zu erstellen, basierend auf den Daten der kantonalen Steuerämter.

Hieraus resultiert für das Jahr 2016 (ausgewiesenes steuerbares Reinvermögen per 31. Dezember 2016, vor Sozialabzügen):

- 1,4 Prozent der Steuerpflichtigen verfügen über 46,9 Prozent des Reinvermögens

- 5.9 Prozent der Steuerpflichtigen verfügen über 67,2 Prozent des Reinvermögens

- 12,7 Prozent der Steuerpflichtigen verfügen über 80,8 Prozent des Reinvermögens

Leicht weniger schockierend als die einleitend erwähnte Relation. Doch es liegen Unschärfen vor:

Unschärfen in der Berechnung

Alles nicht so schlimm, hört man, es fehlen nämlich die Pensionskassenguthaben der Säule 2 und die Vorsorgegelder der Säule 3a (denn diese werden in der Steuererklärung nicht deklariert und gehen damit auch nicht in die Berechnung des Reinvermögens ein). Auch die Rentenansprüche aus AHV sind vermögensbildend, in einer gewisser Weise. Allerdings kann auch über diese nicht frei verfügt werden und sie gehen ebenso wenig in den Nachlass ein. Es kommt hinzu, dass auch reiche Leute Anspruch auf Rentenleistungen haben, eine Berücksichtigung der Rentenansprüche würde deshalb die Kluft im Vermögen zwischen arm und reich nicht massiv verringern.

Zuschläge ergeben sich hingegen im oberen Bereich der Vermögensakkumulation. Denn die Grundstücke und Liegenschaften sind zu Steuerwerten deklariert (amtliche Steuerwerte, Katasterwerte), welche grundsätzlich unter den Verkehrswerten liegen. Überdies sind die Aktien nicht börsenkotierten Gesellschaften zu Steuerwerten erfasst. Auch diese dürften regelmässig unter den Verkehrswerten liegen. Sachwerte wie Schmuck und Gemälde gehen ausserdem, wenn überhaupt, kaum zu Versicherungswerten in die Steuererklärung ein. Die Möglichkeit, bewegliches Vermögen in versteckten Steueroasen zu platzieren, sei hier nur am Rande erwähnt.

Eine grosse Rolle spielt das unbewegliche Vermögen ausserhalb der Schweiz. Es wird zur Berechnung der Steuerprogression herangezogen, ist also nur satzbestimmend für die kantonale Vermögenssteuer. Für die richtige und vollständige Erfassung werden andere Massstäbe angelegt als für das unbewegliche Vermögen in der Schweiz.(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Schwerreiche Ausländer

Interessant wäre zu erfahren, wie das Reinvermögen der steuerlich Pauschalierten erhoben wird.(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Wissen muss man, dass der pauschalierte Ausländer nach dem Lebensaufwand besteuert wird (in der Regel einem Mehrfachen des Eigenmietwertes). Sein effektives Weltreinvermögen ist der Steuerverwaltung jedoch unbekannt. Es geht also gar nicht in irgendwelche Berechnungen ein!

Wie sich diese Unschärfen und Vorbehalte auf das Ergebnis der Vermögensverteilung auswirken ist schwer zu beurteilen. Unbestritten ist, dass das Vermögen reicher Leute deutlich über dem steuerbaren Reinvermögen liegen dürfte, die von der Steuerverwaltung erhobenen Relationen zur Vermögensverteilung das Problem also verharmlosen und beschönigen.

Der Gini-Koeffizient

Die Berechnungen der Eidg. Steuerverwaltung seien nicht das Gelbe vom Ei. Der Gini-Koeffizient sei zutreffender. Ein Koeffizient, der nach Wissenschaft aussieht, dabei aber eher unvertraut ist und emotional wenig berührt. Was sagt er aus: (Klicken Sie zum Weiterlesen)

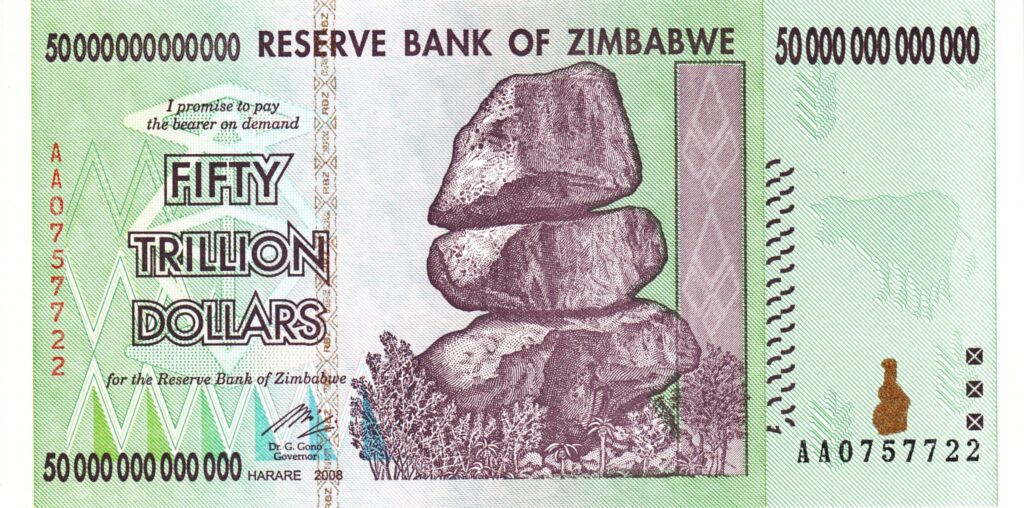

Weltweit auf den hintersten Plätzen liegt die Schweiz mit einem Gini-Koeffizienten von rund 0.8. Noch weiter hinten liegen Staaten wie Kasachstan oder Simbabwe.

In der Schweiz wird der Gini-Koeffizient aufgrund der Daten der Eidg. Steuerverwaltung berechnet. Die Basis wäre deckungsgleich mit allen erwähnten Unschärfen. Gemäss diesen Daten (Andreas Heller in NZZ Folio 3/2016)

- besitzt das reichste Prozent rund 40% aller steuerbaren Reinvermögens. Ein Viertel der Haushalte versteuert kein Reinvermögen

Der Gini-Koeffizient kann auch für die Einkommensverteilung herangezogen werden. (Klicken Sie zum Weiterlesen)

In der Kritik stehen in erster Linie die Boni-Exzesse bei den Banken und in der Pharmabranche. Toleriert werden hingegen Spitzeneinkommen im Sport, was im Grunde der Dinge auch schwer verständlich ist.

Die Herkunft der Grossvermögen

Dabei stellen sich zwei Fragen: Kommen sie aus einer Umverteilung von unten nach oben? Was ethisch und politisch untragbar wäre. Wichtig ist auch die Anschlussfrage: unterlag die Vermögensbildung der Steuerbelastung?

Die Vermögensbildung über Erwerbseinkommen und Kapitalertrag führt grundsätzlich zu steuerbarem Einkommen und damit zur Steuerbelastung. Die Vermögensbildung durch Wertzunahme ist jedoch überwiegend steuerfrei und spielt bei Grossvermögen eine bedeutende Rolle, namentlich in zwei Fällen:

- Erstens beim erfolgreichen Unternehmertum. Mit der Zunahme des Steuerwertes der Aktien nimmt zwar die Vermögenssteuer zu, nicht jedoch die Einkommenssteuer (auf der Wertzunahme). Gleiches gilt für Investoren in börsenkotierte Anlagen, es nimmt das Wertschriftenvermögen zu, nicht jedoch das steuerbare Einkommen (solange sie nicht als Wertschriftenhändler qualifiziert werden). Trennt sich der Unternehmer oder Investor ganz oder teilweise von seinen Anlagen, ist der Kapitalgewinn steuerfrei. Die Schweiz kennt genügend solcher Beispiele. Steuerfrei sind ebenso Gewinne auf Sachwerten (wie Edelmetalle), solange damit keine professionelle Tätigkeit nachgewiesen werden kann.

- Zweitens haben Grundstücke und Liegenschaften in den letzten Jahrzehnten massiv an Wert zugenommen. Es steigt nur die Vermögenssteuer, nicht jedoch die Einkommenssteuer. Erst beim Verkauf fällt die Grundstückgewinnsteuer an, reduziert auf einen Teilbetrag (Rohgewinn), je nach Besitzesdauer (und wieder mit Ausnahme der Liegenschaftenhändler).

Der grösste Teil des Vermögens ist jedoch vererbtes Kapital, für direkte Nachkommen zum überwiegenden Teil erbschaftssteuerfrei übertragen. Nach Marius Brülhart ist jeder zweite Vermögensfranken vererbt. In diesem Jahr dürften es insgesamt 95 Milliarden Franken sein (Marius Brülhart zum Thema Erbschaftssteuern in NZZ vom 10.12.2019).

Auf jeden Fall ist bei vielen reichen Leute das vererbte Kapital wichtiger als das erarbeitete. Und die dynastische Konzentration von Grossvermögen spielt für die Schweiz eine herausragende Rolle.

Die Folgen der Vermögenspyramide

In einer freien Gesellschaft geht die Mehrheit davon aus, dass die soziale Ungleichheit vor allem auf Leistung und Arbeit beruht, nicht auf Abstammung und Erbe. Vom Ertrag des Kapitals zu leben statt vom Ertrag der Arbeit sollte dem Rentner vorbehalten sein.

Neid kommt auf, wenn die Vermögenden ihr Vermögen vorwiegend als Konsumvorrat betrachten und nicht mehr als von Generation zu Generation vererbbares Familienvermögen. Sieht man sich die Sonderausgabe der Bilanz an («Die 300 Reichsten»), fällt es wohl nicht allen leicht, dem teilweise zur Schau gestellten Status- und Konsumverhalten mit grossem Verständnis zu begegnen; auch nicht, wenn Superreiche wie Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Richard Branson, Warren Buffett und andere Milliardäre einen Teil ihres Vermögens für philanthropische Zwecke stiften.

Die unbegrenzte Vermögensanhäufung vergrössert die Ungleichheiten. Sie wird als ungerecht empfunden und wirkt damit destabilisierend. Reichtum bedeutet Macht, Einflussnahme über wirtschaftliche und politische Netzwerke, Kampf zur Erhaltung der gesellschaftlichen Vorteile und persönlichen Interessen zulasten gesamtwirtschaftlicher Ziele.

Gemäss dem «Global Wealth Report» der Credit Suisse ist es seit hundert Jahren nie zu einer signifikanten Reduktion der Vermögensungleichheit gekommen.

Die Vermögensumverteilung durch Steuerpolitik

Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Bundessteuer und der Staatssteuer einerseits und der Vermögenssteuer und der Einkommenssteuer andererseits.

Auf dem Vermögen wird keine Bundessteuer erhoben. Hingegen ist die Bundessteuer auf dem Einkommen stark progressiv, aber nach oben gedeckelt (mit 11.5%). Trotzdem:

- Rund 2 Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzt rund die Hälfte des gesamten Reinvermögens, die obersten 10 Prozent bezahlt jedoch auch 80 Prozent der Bundessteuern

Das Vermögen wird besteuert durch die Kantone. Dafür entfällt die Erbschaftssteuer an direkte Nachkommen (fast ausnahmslos). Bezüglich Vermögensumverteilung stark wirksam ist jedoch die Einkommenssteuer, nicht die Vermögenssteuer. Je nach Wahl des Steuerdomizils fallen kantonal unterschiedliche Steuern an. Doch der Mittelstand, der an den Arbeitsort gebunden ist, kann das Steuerdomizil nicht wählen.

Die Steuern und Abgaben beim oberen Mittelstand verhindern eine beachtliche Eigentumsbildung schon im Ansatz. Wer ein wenig mehr hat, dem wird es wegbesteuert. Nach Steuern, Sozialabgaben und Krankenkassenprämien bleibt kaum noch etwas übrig für die Eigentumsbildung (Die Leistungsträger in der Steuerfalle).(Klicken Sie zum Weiterlesen)

Die Erbschaftssteuern als Alternative zur Vermögenssteuer sollte in Erwägung gezogen werden. Die Erbschaftssteuer ist kaum leistungshemmend (Steuerreform). Allerdings sei wissenschaftlich nicht erwiesen, dass hohe Erbschaftssteuern die Vermögensungleichheit verringern (Marius Brülhart a.a.O.). Aber auch eine Kapitalgewinn- und/oder Beteiligungsgewinnsteuer mit hohem Freibetrag könnte die Leistungsträger im Mittelstand von übermässigen Einkommenssteuern entlasten.

Kein Treten an Ort

Wollen wir für die Schweiz auch in Zukunft eine Vermögenspyramide wie in einer Bananenrepublik? Warum in aller Welt überlässt man diese Frage dem Politbetrieb? Was dabei herauskommt ist längst bekannt: ein Verteilkampf zwischen links und rechts, mit der ganzen Verlogenheit taktischer Kommunikation.

Wer den Kapitalismus überwinden will, ist für die Bildung von Eigentum nicht zu haben. Auch nicht, wenn es um eigene Parteigenossen geht. Eigentum führt zu Unabhängigkeit und ein wenig Freiheit. Nicht alle sehen hier Vorteile. Im Gegenteil, sie wollen eingreifen, überwachen und steuern (Der Überstaat). Natürlich könnte man eine Art Reichensteuer einführen, wie es zurzeit in Deutschland diskutiert wird. Es wäre jedoch ein Griff in die Mottenkiste des Klassenkampfs.

Lässt man alles wie bisher, wird es eines Tages zur politischen Radikalisierung kommen. Denn die Konzentration der Vermögen kennt keine Grenzen. Was sollte man tun?

- Ein erster Schritt wäre, sich dem Problem zu stellen. Wir tun es nicht! Aus Respekt oder doch eher Angst vor den herrschenden Macht- und Besitzstrukturen.

- Unerlässlich wären zweitens zuverlässige Daten zur Vermögensverteilung. Viele wollen auch das nicht, schlafende Hunde soll man nicht wecken.

- Der Fokus der Lösungen müsste drittens die Eigentumsbildung an der Basis sein. Sie ist zu fördern und nicht zu behindern. Eine Vermögensumverteilung an der Spitze durch konfiskatorische Massnahmen soll es ausdrücklich nicht sein.

- Im Zentrum der Massnahmen könnte viertens die Steuerpolitik sein, flankiert durch die Sozialpolitik. Und natürlich betrifft es auch die Staatsquote, die Aufgaben und Ausgaben des Staates.

Kann die Schweiz eine solche Aufgabe noch stemmen? Wir sitzen auf einem Pulverfass.

10.07.2020/Renzo Zbinden